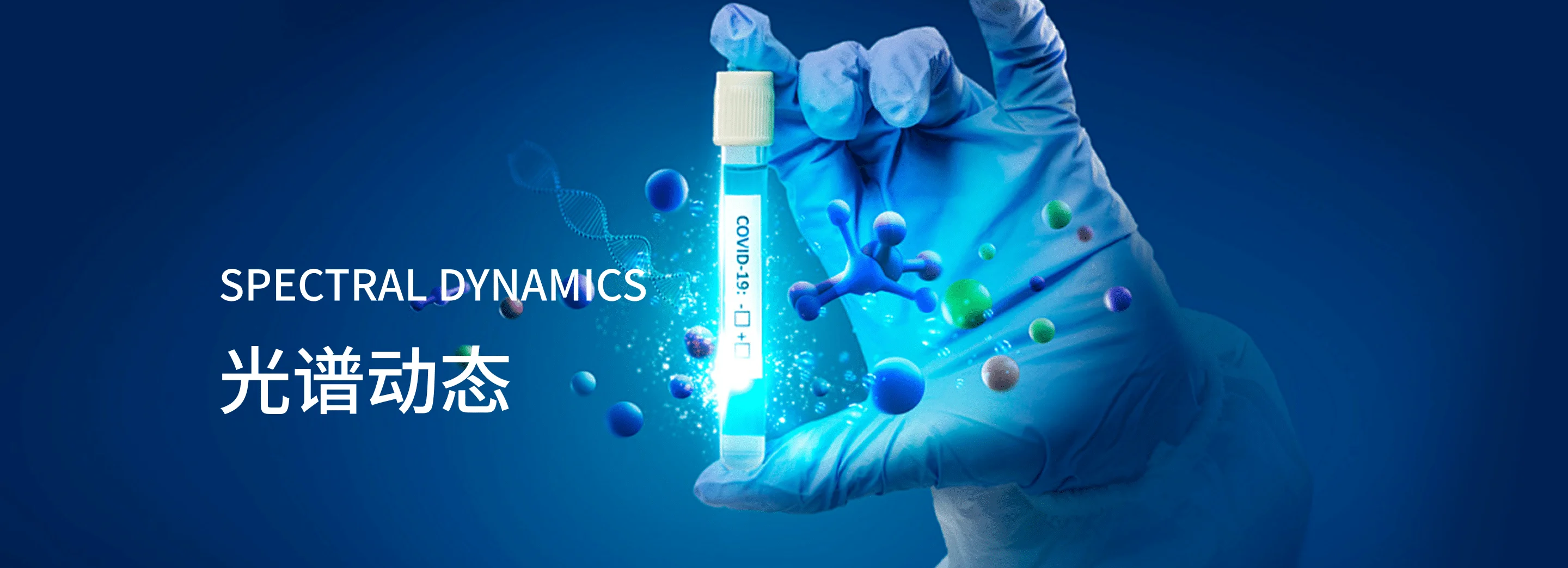

当一束光穿过物质,绝大多数光子会遵循"原路返回"的规则——这就是我们熟悉的瑞利散射。但在千万亿次碰撞中,总有极少数光子"调皮"地改变了能量,这种"叛逆"的现象,就是开启微观世界观测大门的拉曼散射。

跨越百年的科学发现

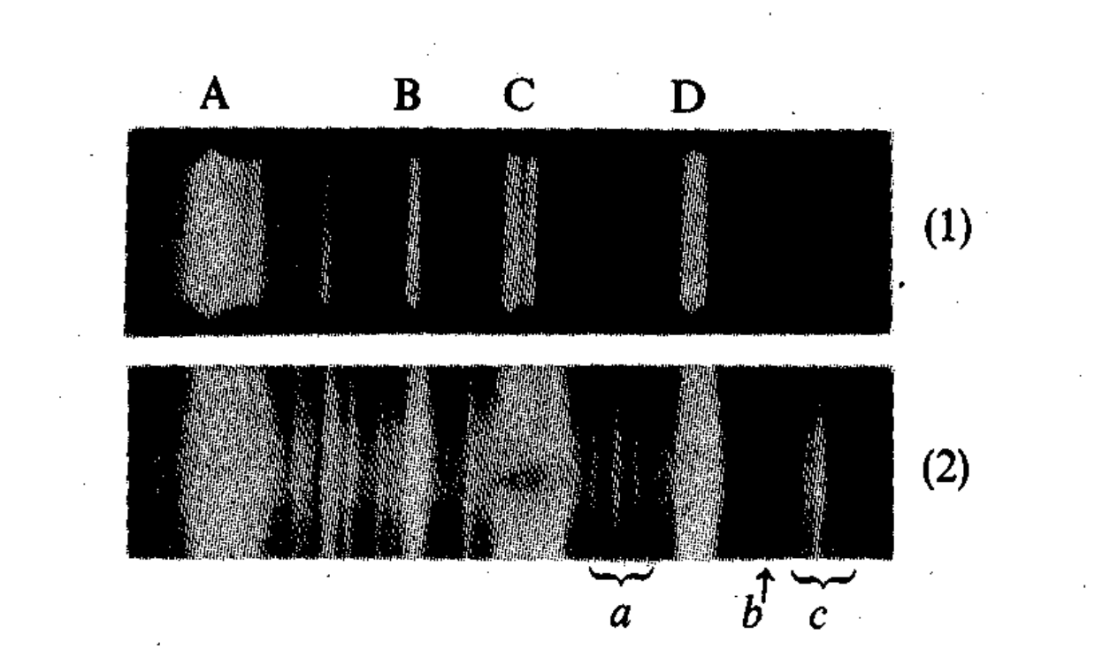

1923年,奥地利物理学家Adolf Smekal率先预言了光的非弹性散射现象,但真正让这一现象从理论走向现实的,是印度科学家钱德拉塞卡拉・拉曼[1]。1928年,他在实验室里通过太阳光展开了一场改变物理学史的观测:用窄带滤波器制造单色光,再用"横向"滤波器阻挡原初光线,却意外发现新的光频率能穿透滤波器——这便是人类首次捕捉到拉曼散射的踪迹。

这项发现的难度超乎想象。要知道,自发拉曼散射的截面仅有10⁻²⁸~10⁻³⁰cm⁻¹,意味着每10⁷个入射光子中,能转化为拉曼光子的还不到1个。当时没有激光器,拉曼仅凭太阳光就能观测到这种微弱信号,其实验设计的精妙令人叹服。1930年,凭借这一成果,拉曼成为亚洲首位诺贝尔物理学奖获得者,也让"拉曼效应"这个名字永远镌刻在科学史上。

图1 光和分子相互作用产生拉曼光子

微观世界的"指纹图谱"

拉曼散射的本质,是光子与物质分子的"能量对话"。当激光与系统声子相互作用时,光子能量会发生细微增减,这些能量变化就像分子的"指纹",能精准反映晶格振动、分子旋转等微观运动模式。

这种特性让拉曼光谱学成为解析物质结构的利器。与红外光谱相比,它有个独特优势:几乎不受水的干扰。这让它在生物样本、水溶液体系等研究中如鱼得水。从高分子聚合物到纳米材料,从半导体芯片到古代壁画颜料,从血液样本到爆炸物检测,拉曼光谱都能发挥作用,堪称"全能检测高手"。

图2 拉曼首次发现拉曼现象的实验结果图

从实验室到应用场

现代拉曼光谱系统早已今非昔比,它整合了光学显微镜、高精度激光源、分光仪和灵敏探测器(如CCD或PMT),能对小于1微米的颗粒进行分析。更重要的是,样品无需切割或固定,实现了"无损检测"的理想。

共聚焦拉曼技术的出现,更是让微观观测如虎添翼。它能将信号收集范围锁定在极小区域,就像给显微镜装上了"分子放大镜",让科学家能看清细胞内的化学成分分布,或是识别纳米材料的结构缺陷。

从拉曼当年的简陋实验装置,到如今遍布科研院所、工厂车间的精密仪器,这项发现走过了近百年历程。但它的故事远未结束——在量子计算、生物医学等前沿领域,拉曼散射正持续绽放新的科学光芒,继续书写着光与物质的精彩对话。

[1] C. V. Raman, K. S. Krishnan. The optical analogue of the Compton effect. Nature, 1928, 121 (3053): 711